みんなが一度は悩む!「サガリ」と「ハラミ」の違い

目次[非表示]

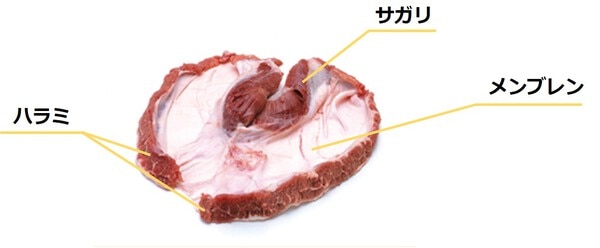

「サガリ」と「ハラミ」は、どこの部位?

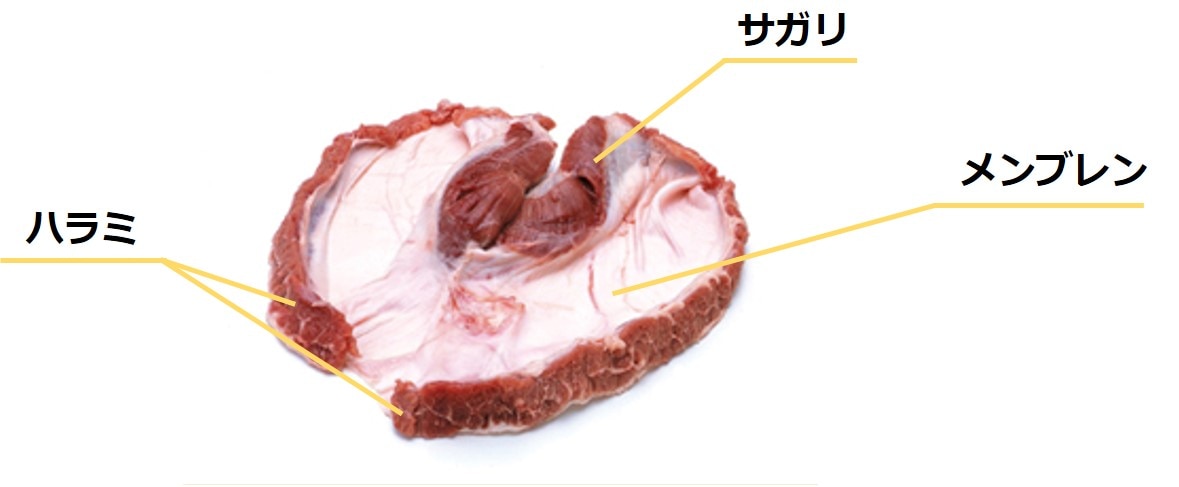

※写真:日本畜産副産物協会 提供

サガリ・ハラミは横隔膜についている筋肉を指しており、筋肉部のうち腰椎側が「サガリ」、肋骨側が「ハラミ」と呼ばれています。「サガリ」は、牛1頭から1本しかとれません。「ハラミ」は、牛1頭から2本とれます。どちらも肉質の柔らかい赤身の部位となっています。

「サガリ」と「ハラミ」は、どんな形?

※写真:日本畜産副産物協会 提供

牛サガリは、2本の筋肉が中央の厚いスジを挟んでいる形状をしています。筋繊維の方向と形状が琵琶の葉に似ていることから、「ビワハラミ」と呼ばれることもあるようです。

牛ハラミは、厚みの薄く、細長い形状をしています。表面には、メンブレンの延長にある膜が付いている場合があります。

「サガリ」と「ハラミ」の呼び名の違い(海外)

国名 |

サガリの呼び名 |

ハラミの呼び名 |

|---|---|---|

オーストラリア |

シックスカート |

シンスカート |

アメリカ |

ハンギングテンダー |

アウトサイドスカート |

日本 |

サガリ |

ハラミ |

オーストラリアでは、筋肉の厚みによって呼び名が違っているようです。厚い(THICK)のがシックスカート、薄い(THIN)がシンスカートと呼ばれています。

アメリカでは、筋肉が付いている様子によって呼び名が違っているようです。腰椎からぶら下がっていることからハンギングテンダー、膜の外側に付いているからアウトサイドスカートと呼ばれています。

日本は、アメリカと似ており、どのように筋肉が付いているかによって呼び名が違っているようです。腰椎からぶら下がっていることからサガリ、肋骨側(腹側)に付いているからハラミと呼ばれています。

「サガリ」と「ハラミ」の呼び名の違い(国内)

地域 |

サガリの呼び名 |

ハラミの呼び名 |

|---|---|---|

北海道・東北 |

サガリ |

サガリ |

九州 |

サガリ |

ハラミ |

本州 |

ハラミ |

ハラミ |

食肉の表示に関する公正競争規約嗜好規則によれば、牛サガリ(ハラミ)と名称が付いており、サガリとハラミを分ける必要はないようです。

ですが、国内でも地域により、まとめてサガリと呼ぶ地域もあれば、ハラミと呼ぶ地域もあるようです。気になった時には、アメリカやオーストラリア名称で聞くのもよいかもしれません。

多くの場合、総称として「ハラミ」と呼ぶところが多いようですが、ホクビーの商品ではサガリとハラミを分けて商品名にしてあります。

内臓肉に多い腸管出血性大腸菌O157の話

食中毒の話の中で、皆さんもこの名前を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。

O157等を始めとする腸管出血性大腸菌は、腸にいる細菌であり食肉への付着をゼロに出来ないのが現状です。特に、体腔内の筋肉はこれらの細菌が付着する可能性が高く、2007年の農水省の全国調査によれば、約9%の牛が腸管出血性大腸菌O157を保菌しているとのことです。

牛肉の一般的な検査方法として抜き取り検査があります。この方法は一部の状況から全体を把握する方法として使われていますが、全ての原料について確認できるものではありません。

ホクビーは加工メーカーである利点を活かし、これら内臓肉から得られる解凍ドリップを回収することで、全ての原料を対象に検査(EHEC O157, O26, O111)することを可能としています。自社調査によれば、内臓肉全体の約5%が陽性になっており、食中毒のリスクが潜んでいることが分かります。ホクビーでは、限りなく食中毒のリスクを選らす努力を行い、安心・安全な商品をお届けしております。

ホクビーのサガリ・ハラミ商品紹介&メニューのご提案

ホクビーでは、サガリとハラミ商品を取り扱っております。

商品の詳細やメニュー使用例は下記のリンクからご覧ください。

その他、お問い合わせはページ右上の「お問い合わせ」ボタンより可能です。